Siaran Omni

--

SAYA ingat Johnny Gerard Plate.

Hari itu saya ingin nonton Piala Presiden. Siaran langsung TV lokal diacak. Di apartemen saya.

"Bisa nonton di kantor?" tanya saya. "Bisa. Jam 20.30 kan?" jawab teman kantor.

Ia tahu: sebenarnya tidak bisa.

TV di kantor itu TV lama: masih analog. Sedang siaran TV sekarang digital.

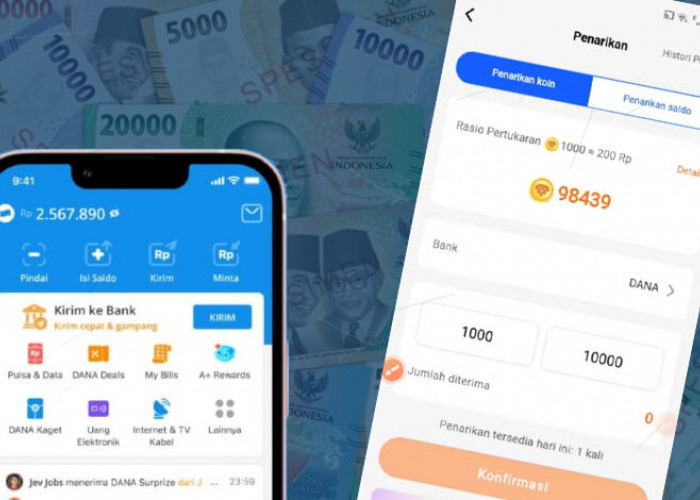

Rupanya ia lari dulu ke toko elektronik. Ia beli STB. Entah mengapa alat itu disebut Set Top Box. Itulah protokol elektronik. Agar TV analog bisa menangkap siaran digital.

Harganya Rp 250.000. "Orang-orang kampung harus beli STB. Saya tadi ikut mereka saja," katanya.

Itu berarti pengeluaran baru bagi rakyat bawah. Itulah salah satu alasan mengapa digitalisasi siaran TV tertunda-tunda.

Kasihan mereka. Kini digitalisasi itu dilaksanakan dengan gagah berani. Oleh Menkominfo asli Ruteng itu.

"November nanti seluruh Indonesia sudah harus digital," ujar Johnny. "UU mengamanatkan digitalisasi harus selesai dalam dua tahun," tambahnya.

Saya duduk di sebelah kanan Johnny Sabtu lalu. Di acara kawinan di Jakarta. Di sebelah kanan saya Budi Karya Sumadi, menteri perhubungan. Lalu menteri kesehatan Budi Sadikin.

Digitalisasi TV adalah prestasi nyata Johnny di kabinet Presiden Jokowi sekarang.

Untuk digitalisasi ini Indonesia dibagi dalam 15 wilayah siaran. Perpindahan ke digital itu dilakukan bertahap. Dari satu area ke area berikutnya.

Di setiap wilayah, ''kekuasaan siaran'' diberikan kepada lima perusahaan penyiaran. Yang besar-besar itu: RCTI, Indosiar, TV One, Metro TV, dan Trans TV.

Istilah resminya, mereka itulah pemegang MUX. Stasiun TV lainnya, termasuk TV-TV lokal, harus sewa channel ke pemegang MUX.

Besarnya sewa masih berdasar B to B. Kelak harus ada aturan resminya. Sementara ini antara Rp 30 juta sampai Rp 50 juta/bulan. Tergantung besar-kecilnya stasiun TV lokal. Ada yang hanya Rp 5 juta.

Radar Lampung TV menyewa Rp 27,5 juta/bulan. Lewat TVRI.

Rakyat Bengkulu TV, juga menyewa lewat TVRI.

"Digitalisasi ini hanya menambah biaya. Bagi stasiun TV maupun bagi pemilik TV," ujar Muslimin, bos Rakyat Bengkulu Group.

"Soal lebih cling kurang lebih sama saja," katanya.

Mereka sendiri, yang lima itu, bisa bersiaran lebih seru. Tiap pemegang MUX bisa punya banyak channel. Sistem digital memungkinkan untuk itu.

Maka, sekarang ini, Indosiar punya beberapa channel. Siaran sepak bola Piala Presiden itu, misalnya, bisa saya tonton di Indosiar channel 11. Istri saya tetap bisa nonton acara Indosiar lainnya di channel yang berbeda.

Indonesia sebenarnya sudah punya UU Penyiaran lama sekali. Tahun 2002. Semangatnya masih sangat reformasi. TV itu harus berjaringan. Semua TV harus TV lokal. Tidak boleh lagi ada TV nasional –kecuali TVRI.

TV di Jakarta pun menjadi TV lokal Jakarta. Kalau ingin ditonton di seluruh Indonesia TV Jakarta itu harus berjaringan dengan TV-TV lokal. Agar ada muatan lokalnya. Tidak ''menjakartakan'' seluruh Indonesia.

Di zaman Menkominfo Tifatul Sembiring niat untuk digitalisasi itu sudah ada. Tifatul sudah melangkah. Ia menerbitkan Permen untuk mengaturnya.

Ups...tidak bisa jalan.

Permen itu digugat. Yang menggugat anak buah saya: Imawan Mashuri. Ia dua kali menggugat pemerintah saat itu. Dua-duanya menang. Menteri Tifatul kalah.

Imawan memang saya beri tugas mendirikan TV lokal: JTV.

Izinnya tidak bisa keluar. Aturannya memang masih serba abu-abu. Kami ngotot tetap siaran. Kami merasa, yang di luar Jakarta juga berhak punya TV. Indonesia bukan hanya milik Jakarta.

JTV disegel. Dilarang siaran. Imawan jadi tersangka. Ia hadapi dengan gagah berani. Saya lupa apakah Imawan sampai dibawa ke pengadilan. Yang jelas JTV bisa terus siaran. Kelak di tahun 2015 Imawan lulus S-2 hukum dengan tesis perlawanannya itu.

Digitalisasi siaran juga ditentang oleh pemilik stasiun TV besar –seperti Harry Tanoesoedibjo, pemilik RCTI Group. Lobi mereka kuat sekali. Kalau digitalisasi itu terjadi akan banyak sekali stasiun TV. Bisa lebih dari 100 channel. Pemasang iklan akan terbagi ke begitu banyak TV. Itu bisa mengancam pendapatan mereka dari iklan.

Maka sampai pun lebih 15 tahun digitalisasi penyiaran belum bisa terlaksana.

Digitalisasi TV Terestrial itu, ujar Prof Dr Henri Subiakto sudah direncanakan sejak 2007. Izinnya mulai dilelang tahun 2012. Tapi proses itu mandek sejak 2015. Akibat gugatan tadi.

Peraturan menterinya dibatalkan Mahkamah Agung. Dalam putusan MA disebutkan analog swicth-off hanya boleh dilanjutkan apabila normanya diatur dalam UU.

Lalu datanglah Omnibus Law. Yang heboh itu. Yang pengesahannya dilakukan Presiden Jokowi tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja itu –nama resmi Omnibus Law– mengatur juga siaran televisi. Ada pasal 60. Yakni di bagian yang mengatur Pos dan Telekomunikasi.

"Di situ diatur tentang analog switch-off dilakukan paling lambat 2 tahun setelah UU ini berlaku," ujar Prof Henri Subiakto, staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berarti 2 November depan.

Kenapa harus dilakukan digitalisasi? Agar kualitas siaran dan gambarnya bisa lebih cling?

Itu jelas. Tapi bukan yang utama. "Siaran TV analog itu boros sekali frekuensi," ujar Prof Subiakto, guru besar Unair itu. Negara harus melakukan efisiensi frekuensi.

Itulah yang dilakukan Johnny yang sudah pandai berbahasa Inggris sejak di SMP dan SMA di Ruteng, Flores. Ia beruntung guru bahasa Inggrisnya orang bule dari Australia.

Johnny lantas masuk fakultas kehutanan UGM Yogyakarta. Hanya sebentar. "Ternyata lulusan fakultas kehutanan bisa jadi Presiden," guraunya.

Dengan pindah ke gidital banyak frekuensi yang bisa dihemat.

"Frekuensi yang selama ini dipakai siaran TV analog bisa dimanfaatkan untuk telekomunikasi. Negara bisa mendapat penghasilan jauh lebih banyak dari telekomunikasi," ujar Prof Subiakto.

Ketika dipakai siaran TV, negara hanya mendapat ratusan miliar rupiah. Tapi bila frekuensi yang sama dipakai telekomunikasi negara bisa mendapat puluhan triliun rupiah. Yakni dari perusahaan seluler.

Satu stasiun TV analog, misalnya, butuh bandwith 8 MHz. Setelah menjadi digital 8 MHz tersebut bisa dipakai bareng-bareng. Bisa untuk 9-13 stasiun TV.

Hasil efisiensi frekuensi itu bisa dipakai untuk melayani kebutuhan masyarakat memperkuat broadband internet. Dengan demikian ekonomi digital bisa lebih maju. Kebutuhan bandwidth internet kian besar.

Prof Subiakto mengajak itung-itungan. Besar mana efek ekonomi untuk rakyat: frekuensi dipakai siaran TV atau dipakai internet. Ia memastikan jauh lebih bermanfaat bila dipakai memperkuat jaringan internet.

"Trickle down effect dari layanan internet ke masyarakat memunculkan efek ekonomi sangat besar dibanding saat frekuensinya dipakai untuk penyiaran," katanya.

Sebagai contoh 10 MHz frekuensi bisa dipakai melayani jutaan pelanggan seluler. Sedang untuk penyiaran analog 8 MHz hanya untuk 1 lembaga penyiaran TV.

Rasanya di bidang frekuensi ini kita bisa tiba-tiba simpati pada Omnibus Law. Menkominfo yang sekarang boleh menepuk dada. Juragan-juragan TV besar bisa ia tundukkan.

Saya sendiri kaget melihat tajamnya gambar siaran TV digital malam itu. Senang sekali. Padahal harusnya saya bersedih: Persebaya kalah. (Dahlan Iskan)

Sumber: